博多百年蔵の再生〜2011年12月15日(木)

消防活動とは、本当に、消防隊員の命がけの作業だということに、映像ではなく、眼前で感じることになった。火事場とはだから、爪痕のようなものも残る。火を消すための水は、現代の設備機器の能力も消してしまう。今回の工事の中で、そんなに古くないエアコンが水を被り、あえなく取り替えになったものが在る中で、同じく水を被り、もうそろそろ入れ替えだろう?と背中を後押しされた年季モノも少なくなかった。入れ替えにあたっては、全く同じ能力と方式(壁掛け式、天井カセット式、天井吊り式、床置き式等・・・)にすり替えるものは、それはそれで良いとして・・どうせ新調するなら、空調の方式を再考すべきというというもの=5台分を異なる空調方式とした。

今日は、男子便所の天井に、ダクト式の室内機がつり込まれていた。残念ながら男子トイレのためではなく、壁の向こうの「参蔵」を空調するためのものである。そのために男子トイレの天井は剥がされ、男子たる職人たちは、このつり込み工事をする職人を気遣い、別棟にあるたった一つの従業員便所を奪い合うことになった。ちなみに、女子トイレには、トイレの中を空調する立派なエアコン設備が元々設置されていたことに、今回の工事によって初めて知る。

博多百年蔵の再生〜2011年12月16日(金)

いうまでもなく、百年蔵は古い建築である。今回はその再生工事、その指揮棒を預かる当事務所は、しかしながら歴史的建造物の再生や修復を専門とする設計事務所ではない。バブル崩壊直前、学生の私が授かった建築教育は、今では懐かしいともいえる新築指向の当時の社会をそのまま反映していた。授業の設計課題では、あくまでもゼロからの構築物における造形美を競い合った。バブル崩壊後しばらくしてから、時間差を経て世間の景気がいよいよ冷え冷えとしてきてから、ようやく、リサイクルとかリノベーションなどの言葉が出回るようになり、建築の醍醐味は新築ばかりを指すものはないということに気づき、むしろ古いものを活かす愉しみのようなものが、社会の隅々へ拡がりを持ち始めるようになった。そして、改修の中にも新築的な愉しみを見いだそうという姿勢(しばしばリノベーション)が生まれる。新築の依頼があれば、ゼロからの造形を愉しみ、古い建築の改修があれば、新築にまけじおとらじの躍動を与えようという両極の往復を私たちはくり返してきた。

百年蔵という歴史的建造物が残るのか残らないのかということに対して多くの人が我が事のように心を寄せたことに、改めて、古い建築の底に横たわる力のようなものを感じた。そしてそのことによって日々新しく造られる現代建築への想いが吹き寄せられる。社会から建築への眼差し、そのぬくもりのようなものは、では、私たち(設計者)が、今現在、ああでもないこうでもないとゼロから創っている建築群の100年後、それらに対しても同じ様であろうか。それら一つ一つの建築が、残っているかどうかと言う懸念はさておき、仮に残っていたとして、それらは、いったいどのようなまなざしで捉えられるのだろう。例えば百道が浜のヤフードーム、100年後に文化とか町並みだとか、地域に欠かせない風景だと言われるようなものになっているだろうか。

日本が建築に設計者の名を刻み始めたのが明治時代後半以降とすれば、そのようは風習はおよそ100年程度の歴史である。百年蔵はもちろん、設計者不在の時代による、アノニマス(作者不在)な建築である。その当時の、豊かな資本に基づいた大規模木造建築物ではあるが、唯一無二の建築とはいいにくい。むしろ、その時代の(酒蔵としての)標準型を代表していた。たった一つの特殊解ではなく、当時として、当時らしく精一杯に造った建築であったこと、そして時代が大きく移り変わり、当時の標準型が日本中から無くなったことによって、百年蔵は時代を代表する貴重な歴史建築と呼ばれるものになった。私たちは、何もかもがめまぐるしく移り変わる世界の中で、百年蔵を見て、微かに私たちの原点と接した気持ちになる。なんとなく先祖と繋がった気持ちになる。もしくは、文化の根底に触れた気持ちになる。流れの速いところの寄木のような場所、言い換えればそれは、私たちにとっての「かけがえのない風景」である。百年蔵を残して世間は全く新しい建築様式にすり替わってしまったことがそうさせるのだが、もう一つ重要なのは、百年蔵が時代を代表する典型であったということにあるだろう。仮にその時代の典型から外れたもの、類例のない特殊なものが生き残ったとしても、多くの人々にとっての「懐かしい」「かけがえのない」風景となりえたかどうか。

時間という風雪に陶太されない「歴史」を創ろうと、私たち(設計者)は仕事をする。しかしその「私性」あるいは「独自性」が、本当に歴史そのものになるのはレアケースであると考えざるおえない。となると、現代のカタチや美学をゼロから造形できる現代建築の多くは、将来、私たち社会の風景になっているだろうかという、疑問が生まれる。時間に耐えるデザインの難しさを、古い建築に触れることによって、痛感させられている。

博多百年蔵の再生〜2011年12月19日(月)

電照菊ならぬ、電照黒漆喰の現場が一日ポッキリで立ち上がる。「壱番蔵」の一つの壁の下地材が塗られたとき、その材料が濃いねずみ色をしていて、その現物を見て、ここだけが色が付くのはというのはよいかもしれないと思い、元々は白の漆喰であったところを、黒漆喰とした。石灰は精製した状態では純白であるが、そこに色粉を入れる。黒漆喰の色粉は元々日本では、松を燃やした炭の松煙(しょうえん)や、菜種油を燃やした油煙などを用いていた。黒漆喰の壁は江戸時代中期、「塗屋」(ぬりや)の法規制が解かれて以降、江戸を中心とした商家が、その意匠性を競うために普及したとされている。これを磨き上げると、「黒漆喰磨き」となり、黒漆(くろうるし)のような光沢と贅沢に、防火性能が加えられた。今日比較的多く見られるのは、磨きではない黒漆喰で、伝建地区(伝統的建造物保存地区)の商家でおそらく見かけるあの黒〜ねずみ色の壁。今回は、よく見かけるあれ、のような青みのある黒より、ちょっと赤みの入った黒を目指そうということで、松煙にベンガラを足す話になったが、結局はベンガラを用いず、紀州炭が持っている赤みを用いることになった。

いよいよ年の暮れで、現場は冷え込む。それにつれて塗り壁は、冷えすぎることによって硬化が遅れる。漆喰の押さえ仕上げは、ペンキなどとは異なり、所定の硬さが得られるまで、コテで表面を平滑に磨き続けなければならない。硬化が遅れれば、作業の終了時間も遅れる。今日のこの気候では、明日の朝までコテを押さえ続けることになりかねないところを、このように、ビニールでその壁一枚を多い、その中で石油ストーブを焚いて、一時的な温室を再現することにより、職人さんたちは、午前様にならないで済むようになっている。この手の仕事は、もはや、棒立ちしている設計者は現場に必要はないから、左官屋さん達が夕食で小休止するところを見計らって早退する。

博多百年蔵の再生〜2011年12月20日(火)

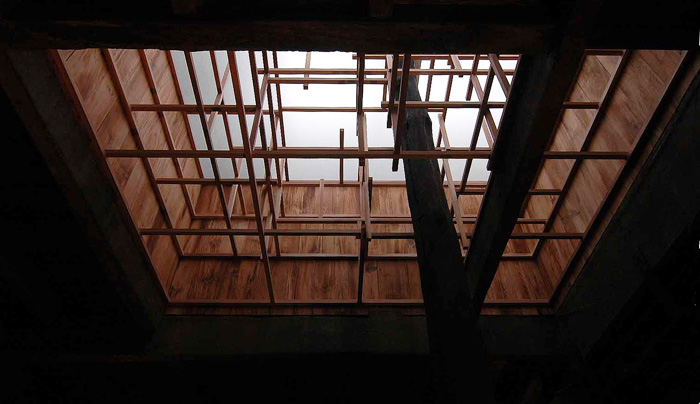

昨日の左官工事、「電照」黒漆喰押さえに続き、今日は大工工事が、全貌をなかなか現さない雲隠れの工事となった。「光井戸」の格子組みのために造られた足場によって、下からの見上げは微妙に見えるか見えないかの歯がゆい状態、まるで開けては駄目よの「鶴の恩返し」的モノヅクリが、足場の向こう側のこうこうとした光の中で繰り広げられた。図面ではなく、模型による寸法指示が奏功したのかどうなのかはわからないが、明らかに作業スピードは速い。ここを受け持った大工棟梁はある日、「木のことなら任せておけ」の一言で、若いぺーぺーの設計者を追い散らした。そのくらいの勢いというか、誇りが、本当のものであるかどうか。まずは、このスピードで立証されたようである。やはり、職人の能力はスピード(=段取り)に顕れる。

木工事を終えたこの日の夕方、3日間かけて構築した造作物をつぶさに水雑巾で、湿らせている。そうすると、木材がふくらみ、材同士の微妙な隙間がきっちり詰められるという。おそらく明日には足場が外れ、御柱(ハネ木)のための新しい構造体が立ち現れるだろう。

博多百年蔵の再生〜2011年12月21日(水)

厨房に、再び機器が戻ってきた。それにつれられて、T料理長も戻ってきた。再生工事が始まったころ、彼は極度に緊張して、私に話しかけた。

「少しだけ、機器のレイアウトの変更をさせてください。」

厨房を仕切る料理長が、その設計者にそれほどまでに恐縮する理由はなにもないはずと思いながら、もちろん彼の流儀なのかもしれないので、そこには触れず、変更の中身に耳を傾ける。3年前に厨房が出来て以降、本来なら、間もなくここが使いにくいとか、ここを変えて欲しいの要望が出て当然のところを、おそらく黙認していたのだろう。この機にいっそのことというのは、きわめて自然である。

機器そのものが、半日で粗方配置されると、料理長の思案が始まる。年明けのオープンから、多くの来客を迎えるべく、様々な段取りが始まったようである。平身低頭なT料理長が、この厨房に自らの牙城として登城した瞬間であった。

博多百年蔵の再生〜2011年12月22日(木)

光井戸の足場が外れた。まだ、片づかない雑然とした現場の上空に、ぽっかりと完成した。来年になってゆっくり造り込もうと、ある意味呑気に、ある意味落ち着いて考えようと温めていた部分が、結局は、この広い再生工事の中で先手を切って完成した。

この、ランダムに配置された杉棒の立体格子は、自然光のシャンデリア、つまり、専ら装飾のように見えるかもしれないが、実のところは、透明材の天井を支えるための構造体である。日本の木造美は構造的な斜め材を嫌ってきたから、この光井戸のカボソい構造は、それに倣い、斜め材という合理性を敢えて避けている。水平と垂直材のみで構成し、日本の木造技術の根深い部分を踏襲することによって、酒蔵の既存の木構造とも似合わせようという目算であった。それから、前にも記したとおり、この光井戸の壁には、この2Fの床からこの度剥がされた地松(国産の松)の床材を用いた。これを用いるにあたっては、痛み黒ずんだ表面を電気カンナで削り出したのだが、無数の釘がこの地松材に入り込んでいて、その都度に道具の刃を痛めてしまったらしい。私には直接のクレームではなかったが、関係の方々には、迷惑を掛けてしまった。それでも、(その労をねぎらうということではなくとも)やはり、古材というモノの存在感は大きく、これに賭けた甲斐があったように思う。古木を削って新しい面を期待するということには、そもそも博打が潜んでいる。それはまた、「古き良き」の木造普請の醍醐味でもあったのだろう。

例えば杉材や米松などの現行主力建材は、その気になれば、何時何処でも手に入る。つまり、そこかしこで見慣れている。地松(国産の松材)は、かつては、床材や梁材として、様々に用いられてきたが、今では材料となれる松そのものが激減してしまったから、古い建築に埋蔵されている松材には、自動的になにがしかの希少性が生まれている。さらにはそれが100年近くの星霜を経ているということであれば、それだけの「深み」が加わり、もはや写真で伝えることの難しい存在となる。建築はモノとして情報を持っているものである以上、(たとえ欠片であっても)モノが存続し続けることによって意味を大きくする。とはいえ、削った古材と材木屋から買ってきた新材の差は一般の人に解る話なのかどうか。こういう微妙な差は、心得のない一般の人々にとっては、意識できない、その差はここだと指摘できないものであるかもしれない。しかし、なんとなく、どこかで感じているはずだと、いう風に考えるようにしている。「なんとなく」に含まれる情報量はバカに出来ないはずである。だから、多くの方々に見て頂きたい。