博多百年蔵の再生〜2011年11月26日(土)

今回の復興工事は、繰り返しになるが、復興というより、再生であり、「よみがえる」という意味では蘇生である。火災の原因が電気系統のスパークであったことから、また、そうでなかったにしても、100年近くの電気配線がその都度に積み重ねられてきた旧情から電気配線の整備は必須であったといえる。この度、新旧の配線は全て一掃され、幹(線)と枝(線)という明解な構成へと再配線される。無数のケーブルドラムが、いよいよ現場に出現。

博多百年蔵の再生〜2011年11月29日(火)

最後に残った、最大面積の屋根面施工が今日から始まる。雨風をしのぐ大きな骨格の目処がつきはじめたころに、それとはまったく対象的に、家具、什器の発注が急がれる。時折にデザイン〜製作してきた酒樽の板を用いたその名もズバリ「酒樽ベンチ」を今回3台作り足す必要が出てきた。かつてお酒の仕込みで用いていた直径2mもある大きな杉板の桶を解体して、ベンチの座として用いた長椅子である。お酒の側圧を受けていた杉板の湾曲面は、今では、人様の尻圧を受けるという、絵に描いたような転用の美?を欲しいままにしていた。ところが、この湾曲桶材が諸処の理由にてこの夏に枯渇してしまっていて、新たな「酒樽ベンチ」を製作することができないことが判明。まったく別物のデザインにてとも考えたが、この酒蔵の風景の中で、この酒樽ベンチをさしおいて何申すという存在になりかねないと考え、あくまでも「酒樽ベンチ」と呼べるものを捻出することにした。5脚ある既存の酒樽ベンチのベンチ奥行きを420ミリから300ミリに縮めることによって、古から伝わる湾曲桶材を細胞分裂させて、あらたな3脚を作る。もちろん、生体ではないので、細胞(建材)は単純には増殖しないから、新材を足すことによる増殖である。

博多百年蔵の再生〜2011年11月30日(水)

11月最後の日、着工からやく1ヶ月半経過。ここまでは、一応順調である。明日からの12月が、各職種いっせいに現場になだれ込み、戦地さながらが予想される。大型バスが三台もはいる駐車場は、すでに工事業者のものでいっぱいになっている。

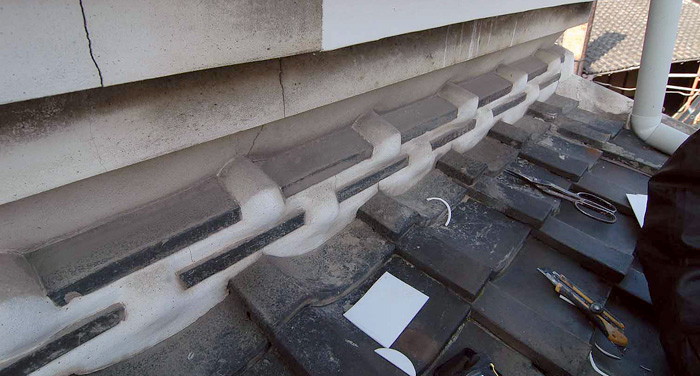

壱番蔵〜参蔵と呼ばれる、主倉の側棟屋根瓦工事が本日完成。ここは、戦火を免れたところであったが、既に屋根としては老朽化の極致であったので、この度、葺き替えられたところ。新しいいぶし瓦の黒銀が横殴りの秋の太陽に照らされ、くっきりとその輪郭を表した。これまで、出たり引っ込んだりの波打つ古瓦の風景を見続けていたから、このきれいに線のそろった瓦の整然とした列に、しばし見とれる。この真新しい瓦の風景の100年後を見てみたいという衝動もがなぜかよぎる。

明後日から、いよいよ屋根立ち上がり部分の漆喰工事へと、職種がバトンタッチとなる。ここが今回の蘇生工事の一つの見所となるところ。熨斗瓦(のしがわら)の間にナマコの造形を施すという、左官職人であればだれでもできる、というようなものでは、もはやなくなってしまった、伝統的な構法。律儀にそこを復元するのは単に伝統的であるから、という理由ではなく、その造形の迫力とか存在感というようなものとして、現代人の私たちの感覚にも響くはずだという思いが込められている。今はただ、青空に漆喰の白とその造形が浮かび上がるのを想像する。

博多百年蔵の再生〜2011年12月03日(土)

冷たい雨が降る今日は、罹災後最初のお酒の仕込みの日。蒸米の湯気が、まだふさがれていない壁をすり抜けて、漸くかかった主倉の屋根の室内側に充満する。米の香りにつつまれた不思議な現場であると同時に、ここはやはり酒蔵、長さ40m、300平米の空間をその蒸気であっという間に満たすことができるのだと思った。一昨日葺かれたばかりの光屋根(ポリカーボネード板)を透過した曇天の光は、蒸気をぼんやりと照らし、あたかも雨上がりの朝靄を演出している。そういえば、2ヶ月前、ここの棟づたいに、西から東へと炎が東進していったが、今日は、東から新しい蒸気が西進していったのではないか。そう考えるとなんだか縁起がよい日と思える。年内はあと4週間。様々な段取りの精度をあげなければならない。

博多百年蔵の再生〜2011年12月05日(月)

今回の再生工事の中で、より歴史に忠実であろうとしている風景は、繰り返しになるが、中庭からの風景、壱番蔵〜参蔵の瓦の風景である。その棟の立ち上がり部分に造形されている漆喰の盛り上がりを、これまで現場で「ナマコ」と呼んでいた。ナマコ壁というと歴史建築の好きな人にとってはなじみのある専門用語。知らない人にとっては、つかみ所のない、気持ちのわるそうな部分に聞こえるかもしれない。ナマコ壁のナマコは文字通り海の「海鼠」である。外壁の平瓦の目地部分にカマボコ型の断面で盛り上げたものを指すものだが、同様に、瓦屋根の最頂部の熨斗瓦(のしがわら)にも、このかまぼこ状の物体、というか海鼠の集団が、瓦にへばりついているような風景がある。もちろん、現代の瓦屋根ではなく、瓦同士に出来る目地の防水をこれに頼るしかなかった古い様式である。屋根瓦におけるこれらの漆喰造形は、「鹿の子漆喰」(かのこしっくい)と呼ぶことを今日、知る。普段、現代建築に浸っていると、こういうところの知見不足が、浮き彫りになる。

今日は、その微妙な造形の違いを左官Hと打合せする。日田の伝建地区(豆田町、国が歴史建築群を保護する地区)で鍛えられた知識と経験に、私は只只耳を傾ける。詳述すると煩瑣になるが、一言でいうと、博多の左官が施してきた造形と、日田の職人達が作り上げてきた造形の差のようなもの。純血主義はなにごとにおいてもひ弱になりかねない、両者をほどよく織り交ぜてみようかという判断。

博多百年蔵の再生〜2011年12月06日(火)

売り場上の、つまり2F床板の取り替えにより排出された、地松の古材を一応、保管している。もしかしたら、置き場所に困り、処分の憂き目にあうかもしれない存在であるかもしれないけれども、ワンクッションを挿み、少し考えてからの廃棄でも遅くはないだろう。

例えば、今日、食べ物でいうと、大根の作付け面積の98%が青首大根だというが、この種が流通の都合からもてはやされる以前(戦後ぐらいまで)には、日本では100種以上の大根の種が存在していたとされる。木材資源もおよそ大根と同じ、というと大袈裟だが、流通市場という淘汰により、少なくとも国産材の種は単一化の一途、かつて社寺を造ってきた桧を凌駕し、杉材が市場の中で数少ない国産材の旗手を成している。私たちの祖先がこよなく愛してきたいわゆる白砂青松の風景に必ず植わっていた松は、すでに建材の一線から身を引き、北米などから輸入される米松が梁材の主流となり、北欧などから輸入される松が床材として完全に役目を取って代わっている。地松、つまり国産の松は、海や山にいけば風景として見かけるものの、もはや建材としては屋根裏の小梁材などの僅かな用法を除き、天然記念物ではないかというほどに珍しいものになってしまった。百年蔵の床に蔵していた地松は、関西の人的に言えば「随分儲かった」というほどに、確かに使い込まれ、使い古されている感は否めないが、釘を抜き、プレーナー(電気ガンナ)を通せば、美しい木目が蘇ると見こんだ。職業病的博打の類である。